[특집 시리즈①] 백제사적연구회 임병고 회장, '제1회 백제대제' 산증인

제사로 시작한 '백제문화제', 십시일반 지역민 정성 모아 행사 기금 마련

부대 문화행사도 눈길...논산·공주·군산·익산 등 추모객 '인산인해'

전쟁의 포성이 잦아들고 휴전 협정이 맺어질 즈음인 1955년.

부여군 지역 유지 몇몇이 백제의 삼충신으로 일컬어지는 성충, 흥수, 계백을 모시는 삼충사(三忠祠) 창건을 도모하기 위해 모였다.

이 자리에서 지역 주민이 대대적으로 참여하는 ‘백제대제(백제문화제의 최초 명칭)’의 계획안이 처음 나왔다.

여기서 주민들이 자발적으로 행사 기금을 모아 제사(祭事)를 지내며 시작한 게 지금의 ‘백제문화제’다.

올해로 69회차를 맞는 ‘백제문화제’는 13년 만에 ‘대백제전’으로 공주, 부여 일원에서 동시 개최되고 있다.

본지는 이번 편에 이어 총④편에 걸쳐 역사만큼 중요한 시작점과 앞으로 나아가야 할 방향성을 한 사람의 삶과 현존하는 자료를 통해 조명해본다. <편집자주>

①“백제문화제 시초된 1955년, 그때 내 나이 열일곱”

②백제대제의 격동기..역사문화 축제로 도약하다

③박정희부터 윤석열까지, 역대 대통령들도 반한 '백제문화제'

④백제문화제, 왜 '격년제'가 필요한가

[부여=디트뉴스 김다소미 기자] “부여고등학교 1학년 때 허연 운동복을 입고 백제 삼충신의 위패를 봉안하러 갔다. 그게 백제대제 모든 의식의 시작이었다.”

부여를 고향으로 둔 1939년생 임병고 백제사적연구회 회장이 열일곱 살이던 1955년을 회상하며 한 말이다.

임 회장은 동국대학교에서 사학을 전공하고 부여군립도서관장, 부여문화원장 등을 역임하며 일평생 백제 향토 연구에 힘을 쏟았다.

정부는 그의 공로를 인정해 2018년 ‘문화유산 보호 유공자 포상’에서 봉사·활용 부문 대통령 표창을 수여하기도 했는데 이듬해에는 부여 정림사지 박물관 학예사로 근무하는 그의 아들도 같은 상을 받았다.

임 회장의 일생은 백제문화와 직결돼 있다.

그가 ‘제1회 백제문화제’에 참가했다는 점, 이후로도 60여 년간 백제문화제 개최를 위한 선양위원으로 활동해왔다는 점에서 그렇다.

백제대제의 정체성은 ‘제사’..문화·예술은 부수적 요인

삼충제·삼천궁녀제로 시작..풍물패 이끌고 십시일반 기금 모아

제사 앞두고 동네 목욕탕은 ‘만원’..가정집도 숙박객 받던 그 시절

임 회장은 지난 1일 <디트뉴스>와 만나 70여 년 전의 기억을 더듬으며 지금은 흑백 사진으로 남은 백제문화제의 옛 모습을 증언했다.

당시의 백제문화제는 지금의 축제처럼 문화·관광을 애초에 고려하지 않은, 굉장히 엄숙하게 시작된 ‘제례의식’이었다고 말한다.

지역민들은 6·25 한국전쟁을 끝낸지 얼마 되지 않은 그 시점에, 백제 멸망 당시 세명의 충신과 삼천궁녀가 산화했던 역사적 사실과 설화에 주목했고 그들의 넋을 기리는 ‘위령제’를 지내자는 의견이 도출됐다고 한다.

이후 당시 지역 유지 몇몇이 장기적으로는 ‘삼충사’ 건립을 향해, 당장은 제를 지내기 위해 풍물단을 이끌고 가가호호 온 집을 돌아다녔다.

풍물을 친다는 건 그 집안에 좋은일이 생기길 바라고 잡귀, 잡신을 몰아낸다는 의미였다.

풍물단이 한바탕 놀고나면 십시일반 각 집에서 풍물패에 돈을 내놨다. 그 기금을 모아 삼충제, 삼천궁녀제를 치뤘고 그게 첫 ‘백제대제’다.

문화와 예술에 초점을 맞춘 축제가 아니라고 해서 제사만 지냈던 것은 아니다.

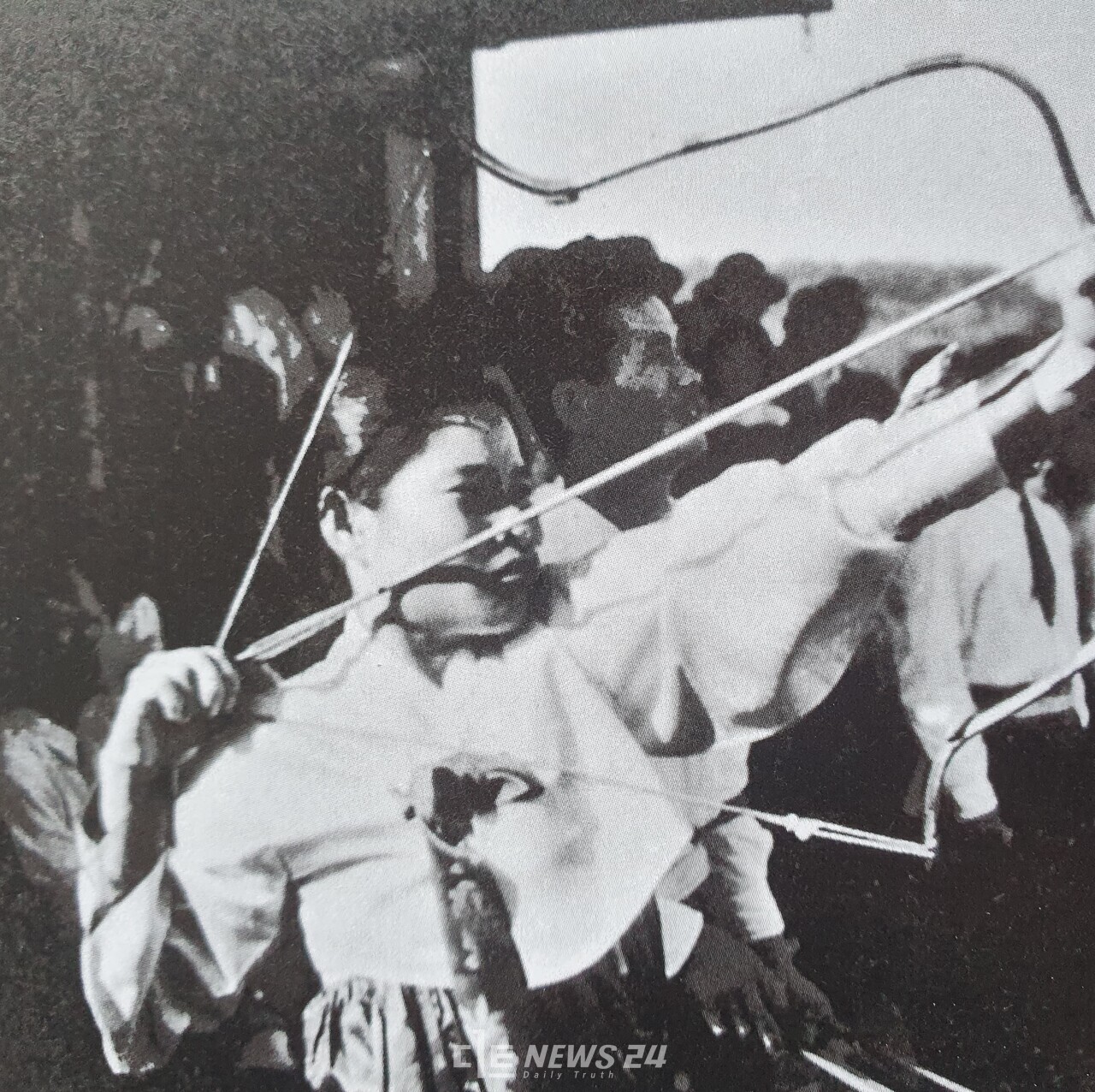

임 회장은 “당시에는 부소산에 그네를 달아 여러 지역에서 온 여인들이 그네를 타는 대회를 열었었다. 일종의 부대행사 격”이었다며 “육일정에서는 국궁대회도 열렸고 지금에 비하면 간소했지만 당대 최고의 놀이를 함께 했던 것”이라고 말했다.

당시 부여고등학교에 재학 중이던 그는 학교의 자발적 동원으로 삼충신 위패를 봉안하는 의식에 차출됐다.

임 회장은 “삼충신의 제사를 지내기 위해 당시 청마산성(지금의 부여읍 용정리) 입구에 백제시대 절터가 있었고 그 앞에는 의열사라는 사당이 있었는데 삼충신의 비가 세워져 있었다”고 회상했다.

동원됐던 학생들은 그 돌비 앞에서 충신들의 신위를 모셔오는 의식(붓으로 돌비를 탁본 뜨는 일)을 거행했다.

신위는 목판에 붙여 두 사람씩 요여(작은가마, 腰輿)에 메고 흰 무명천으로 줄을 꼬아 이었다고 한다.

요여를 직접 메는 학생들은 하얀 체육복을 입고, 그 가장자리를 엄호하는 역할을 맡은 학생들은 검은 교복을 입었다.

의열사에서 요여를 메고 지금의 삼충사(부소산성)에 주민들의 돈으로 지은 제단으로 긴 행렬을 연출했고 신위를 봉안해 삼충제를 지냈다고 한다.

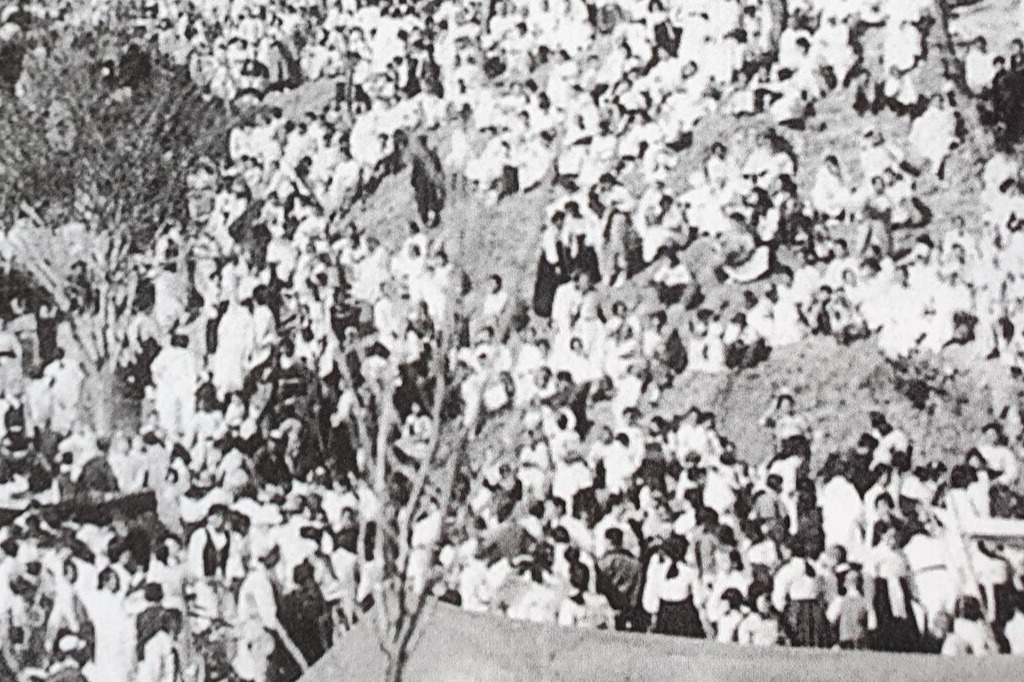

미디어가 발달하지 않았던 당시, 인근 각지의 사람들이 몰려들었다.

임 회장은 “삼천궁녀를 위한 수륙제와 삼충제를 지낸다는 소식에 인근 서천, 청양, 공주, 논산, 익산, 군산 등에서 사람들이 행사를 보기 위해 몰려들었고 말 그대로 ‘인산인해’를 이뤘다”고 기억한다.

실제 당시 자료사진에서는 빼곡하게 사람들이 줄지어 있거나 모여있는 모습이 눈에 띈다.

그는 지금에 비하면 볼거리가 더 없었을 시절이지만 1300여 년 만에 백제 제사를 지낸다는 소식에 너도나도 찾아 온 것이라 말한다.

“동네 하나밖에 없던 목욕탕이 이후로도 몇 년간 백제대제를 지낼 때 마다 붐볐다. 사람들이 제사를 지낸다는 생각에 목욕재계를 하고 오는거다. 그렇게 정성을 다하고 서로 감격하면서 매해 행사를 치뤘다.”

임 회장의 기억은 이렇다. 단순히 즐기는 축제가 아니라 온 마음을 다해 조상신의 넋을 기리고 나아가 공동체의 평안을 위한 단체 제사를 지냈던 셈.

그의 친구는 수도시설이 발달 하지 않았던 당시, 동네에서 목욕탕을 운영하는 유지 집안의 자제였다.

“그 친구 얘기가 아직도 기억이나. 백제대제만 치루면 사람들이 그렇게 온다는거야. 온수 나오는 집이 몇 없었으니 다 그 집으로 몰리는거지.”

교통편도 불편했던 그때는 부여 읍내에서도 한참 떨어진 홍산면, 옥산면, 내산면, 외산면 사람들이 오면 진풍경이 펼쳐졌다고 한다.

대부분 걸어서 백제대제를 참여했는데 지금도 읍내에서 외산까지는 차로 30여 분은 족히 걸린다.

이들은 각자 보따리에 돈은 없더라도 쌀 몇홉을 꼭 가지고 왔다고 한다. 대제가 끝나면 돌아갈 길이 머니 읍내에서 꼭 숙박을 했어야 했는데 알음알음 아는 집에서 쌀 몇 홉을 주고 잠을 청했던 것이다.

임 회장은 “부여 읍내 사람들은 건너건너 찾아 온 손님 치루기가 복잡했고 홍산·옥산·내산·외산 사람들은 잘 데 찾느라 바빴다. 여기저기 쌀 몇홉 더 줄테니 재워달라는 일종의 ‘흥정’도 일어났다. 지금도 생각해보면 웃기다”고 말했다. <2편에서 계속>

키워드

#백제문화제 #대백제전 #백제대제 #삼충신 #계백 #구드래 #임병고 #삼천궁녀 #시초 #부소산성 #팔충제 #충혼제 #삼산제 #역사 #문화 #축제 #박정현 #최원철 #김태흠 #문화유산관련기사

- [2023 대백제전] 개막 7일만에 관람객 100만 명 돌파 '대박'

- [2023 대백제전] "낮보다 낭만적인 공주의 밤" 야간 경관쇼 '눈길'

- [2023 대백제전] “아이들과 함께 오세요” 안전·품격 다 잡은 ‘백제문화단지’

- 충남도의회·日나라현의회, 대백제전 계기로 “교류협력 활성화”

- [2023대백제전] 공주시 31만 명 운집...'역대 최대 오프닝 스코어'

- 공주·부여 '대백제전' 흥행, 즐거운 비명...곳곳 숙제도 노출

- [2023 대백제전] 백제 중흥 이끈 ‘성왕’ 출정식으로 재탄생

- 일본 나라현 야마시타 마코토 지사가 ‘대백제전’에 방문한 이유

- 대백제전 온 尹 “공주·부여, 세계 주목하는 역사 문화 거점으로”

- [2023 대백제전] 부여서 6년 만에 울려 퍼진 "전국~노래자랑!” 이모저모

- [2023 대백제전] 13년만의 대백제전, 공주서 화려하게 부활

- ‘백제문화단지’ 조명 박정현 “품격과 아우라 안 밀려”

- [2023대백제전] D-1 수해복구 '총력', 한시적 무료 입장 결정

- [2023 대백제전] 백제대제, 격동과 변화 넘어 ‘역사·문화’ 축제로 도약

- [2023 대백제전] 박정희부터 윤석열까지..대통령도 반한 ‘백제문화제’

- [2023 대백제전] 6일 남은 대백제전, 공주시에서 알차게 즐기는 꿀팁

- [2023 대백제전] 백제문화제 ‘선택과 집중’이 필요한 이유

- ‘2023 대백제전’ 오늘 폐막...“백제의 꿈과 힘쎈 충남 새 역사”

- '백제문화제' 미래의 길 ...'민간 주도·격년제' 다시 논의되나

- 백제 역사의 현대적 부활 ‘백제문화제’에 가면

- 역대급 성공 불구 김태흠 "백제문화제, 킬러콘텐츠 찾아라"