[사설] 인구절벽, 지방소멸, 지자체 할 노릇 했다. 남은 건 정부 몫이다.

인구절벽은 그저 말로만 떠들 일이 아니다. 지방소멸은 현실로 다가오고 있다. 참으로 공포를 느껴야 할 대목이다. 사람이 사라지고, 공동체가 자취를 감춰가고 있으니, 불안과 공포가 엄습하는 건 당연하다.

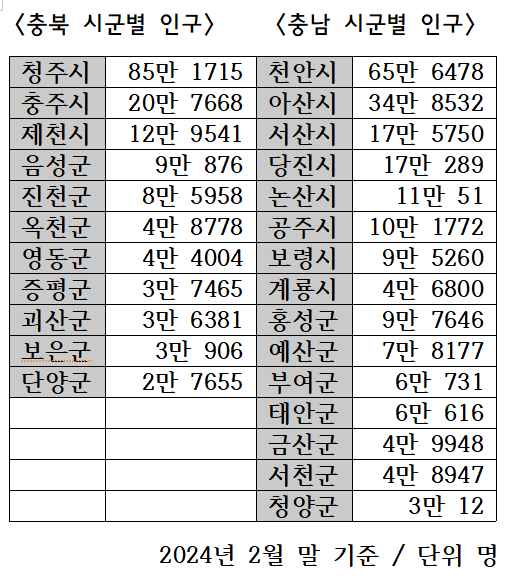

충청권 전역이 인구절벽과 지방소멸의 위기로 치닫고 있다. 일부 도시 지역은 인구를 유지하거나 미미하게나마 증가하고 있지만, 농어촌 지역은 하루가 다르게 급감하고 있다. 지역별 편차가 크다.

충남의 경우 천안과 아산, 서산, 당진, 홍성 정도가 인구를 유지하거나 미약하나마 증가하는 수준이다. 충북은 청주와 음성, 진천이 인구 문제에서 그나마 덜 고통스러운 지역이다.

충남은 천안과 아산, 충북은 청주로 쏠림이 날로 심각해지고 있다. 사실상 하나의 도시인 천안과 아산 인구를 합하면 100만 5010명으로 충남 전체인구의 47.15%이다. 충북은 더 심해 청주 인구가 충북 전체인구의 53.53%를 차지한다.

수도권에 전 국민의 절반이 몰려 사는 걸 한탄하고 있지만, 실상 지방에서도 유사한 일이 벌어지고 있는 거다. 충북은 청주, 충남은 천안과 아산이 무서운 속도로 기타 시‧군지역 인구를 빨아들이고 있다.

이런 가운데 단양군은 2016년 일찌감치 인구 3만 명의 벽이 무너졌다. 이제 청양군이 3만 명의 붕괴를 목전에 두고 있다. 다음은 보은군 차례다. 아들 지자체는 온 힘을 기울여 3만 붕괴를 저지하고 있지만, 투혼에 그칠 뿐이다.

단양에 이어 청양과 보은이 사실상 지자체 유지의 마지노선이라고 학자들이 말하는 인구 3만 명 붕괴가 확실해 보인다. 비관적으로 보면 인구 3만 명 붕괴는 군불을 때려 해도 불씨가 사라진 상황에 비유할 수 있다.

지자체는 무주택 관내 청년 주거지원, 대학생 기숙사비 지원을 비롯해 결혼장려금, 출산장려금, 전입축하금, 청년수당 등을 제공하며 인구 유입에 안간힘을 쓰지만, 현재로서는 백약이 무효인 상황이다.

실상 지자체가 할 수 있는 일은 위에서 나열한 정도가 전부다. 지속적인 인구 유출을 막기 위해 온갖 노력을 기울였지만, 소용이 없다. 허탈감과 무력감만 커질 뿐이다.

결국 해법은 정부의 손에 달렸다. 정부는 중장기 대책과 단기 대책을 병행해 추진해야 한다. 단기적으로는 지자체와 더불어 지원책을 확대할 방안을 모색해야 한다. 마지막 불씨라도 살린다는 마음으로 지원책을 키워야 한다.

중장기 대책은 지역 균형과 국민 의식의 전환이다. 수도권에 집중한 혜택을 전국에 고루 분산해야 한다. 또 국민 의식을 바꿔주어야 한다. 지방에 살아도 사람답게 살 수 있고, 농어촌에서도 풍요롭게 살 수 있다는 인식을 갖게 해야 한다.

무엇보다 교육을 바꿔야 한다. 지금의 교육은 입시를 위한 경쟁에 불과하다. 경쟁과 서열을 부추기고 승자독식을 합리화하는 사고를 가르칠 뿐이다. 이런 살벌한 세상에 자식을 낳아 살게 하고 싶은 부모는 없다. 교육을 바꿔야 해결할 수 있는 문제다.

인구 3만 명 이하의 지자체가 속출한다는 건 지방자치를 포기할 수밖에 없는 환경으로 변해가고 있음을 의미한다. 나아가 국가를 지탱하고 유지하는 게 그만큼 어려워진다는 걸 의미한다. 지자체는 할 만큼 했다. 정부가 답을 찾아야 한다.