[정치톡톡: 백 열두번째 이야기] 지도자가 민심을 읽지 못하면

‘2023 아시안컵’은 전혀 의도치 않은 풍파를 몰고 왔다. 한국 대표팀은 64년 만에 우승이란 목표를 세웠지만, 4강에서 멈췄다. 우승은 못 할 수 있고, 때론 질 수도 있다. 승부의 세계에선 엄연히 승자와 패자가 있기 마련이니.

중요한 건 어떻게 졌느냐, 지고 나선 어떤 태도를 보이느냐다. 맥없이 주저앉기보다 ‘졌잘싸’라야 했다. 밤잠 설치며 응원한 팬과 국민들에게 위로와 격려의 박수를 받고 싶었다면. 한데, 클린스만 축구 대표팀 감독을 향한 여론은 곱지 않다. 비판과 비난을 넘어 분노에 이를 만큼.

그는 자신을 향한 힐난에 태연했다. “축구를 통해 얻는 희로애락은 축구의 일부”라고 했다. 그는 또 “16강이나 8강 승리 때는 많은 분이 행복했을 것이며, 탈락하며 부정적인 여론이 나올 수밖에 없다”고, 남 얘기하듯 말했다.

대표팀 사령탑으로서, 우승이란 목표를 달성하지 못한 것에는 단 한 번 사과도 없었다. 비난마저도 ‘축구의 일부’인 양, 환히 웃으며 여유 있게 손 인사를 했다. 귀국 이후에는 하루 만에 자택이 있는 미국으로 날아갔다. 뿔난 팬들과 국민들 마음에 기름 한 바가지 잔뜩 끼얹고선. 국민 감정과 정서를 읽기는커녕 공감 능력마저 바닥을 보였다. 그리고 불똥은 난데없는 곳으로 튀었다. 손흥민과 이강인의 불화설로 번지며 한국 축구는 ‘박살 직전’에 몰렸다.

정치권마저 비난 여론에 끼어들었다. 권성동 국민의힘 의원은 “클린스만 감독에 대한 검증은 끝났다. 대한축구협회가 응답할 차례”(11일 페이스북)라고 압박했고, 홍준표 대구시장은 “국민을 인질로 삼지 말고 축구협회장 개인이 책임지고 해임 처리하라”고 촉구했다.

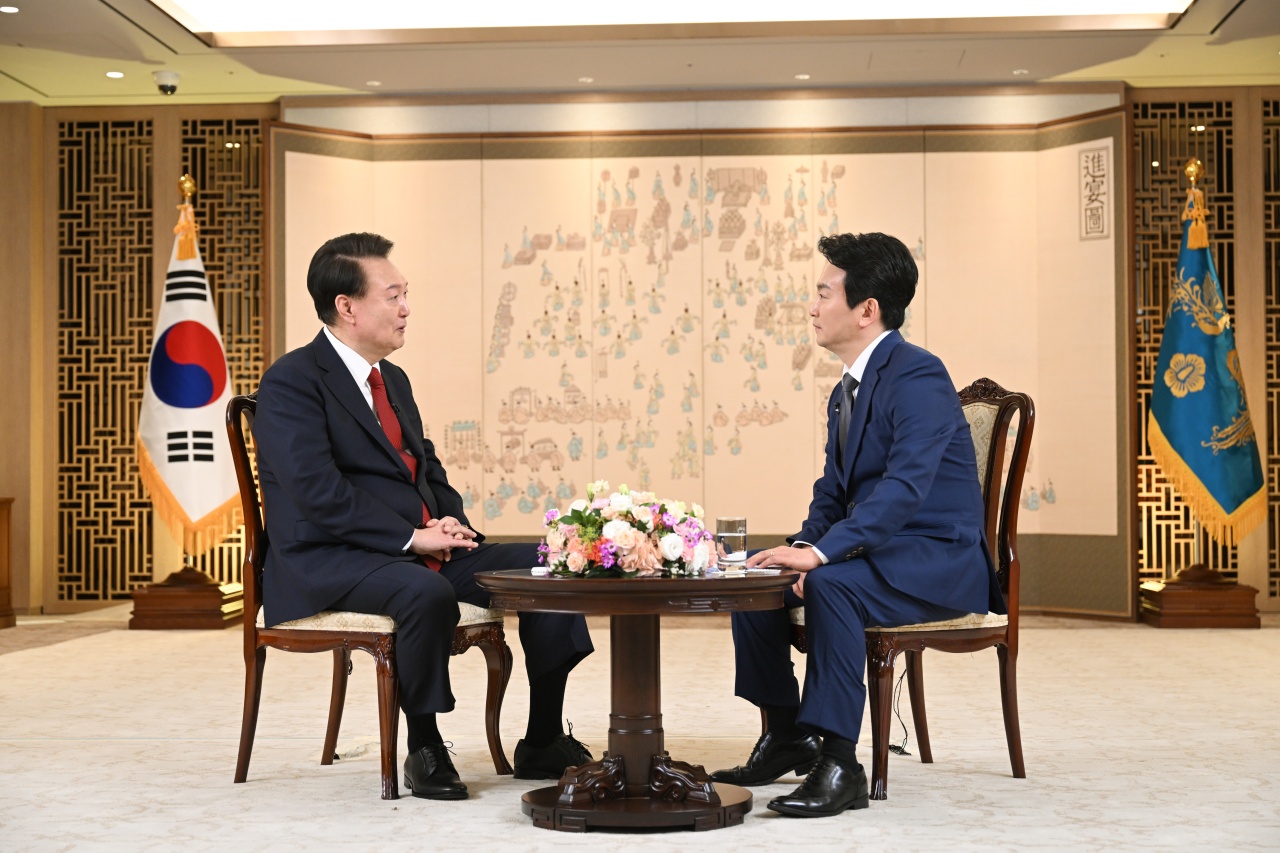

지도자로서 공감 능력 부족을 드러낸 사례는 또 있다. 윤석열 대통령은 지난 7일 KBS 방송대담에 나섰다. 김건희 여사를 둘러싼 의혹에는 ‘하고 싶은 말’만 했다. 국민이 ‘듣고 싶은 말’은 쏙 빼놓고. 거창하거나 대단한 말도 아니었다. 그저 ‘국민 여러분께 심려를 끼쳐 송구하다’라도 족하지 않았을까.

윤 대통령의 공감 능력 부재도-의도했건, 하지 않았건 간에-엉뚱한 데로 흘렀다. 윤 대통령은 “대통령 부인이 누구에게도 박절하게 대하기는 어렵지만, 매정하게 끊지 못한 것이 아쉽다”고 밝혔다. 이태원 참사도, 해병대 채 상병도 ‘쪼매 난 가방’과 ‘파우치’ 안에 갇혀 한 발 짝도 나오지 못했다. 유족들은 ‘인정 없고 쌀쌀하다’라는 그 ‘박절’이라는 말에 얼마나 억장이 무너졌을까.

대한축구협회는 여론이 악화하자 클린스만 감독 경질 수순에 돌입했다. 북유럽 월드컵을 준비할 대표팀은 새 감독으로 새판을 짜야 할 판이다. 윤석열 정부도 50여 일 뒤 ‘총선’이란 심판대에 오른다. 국민들이 어떤 심판을 할진 두고 볼 일이다. 다만, 승패를 떠나 남은 임기만큼은 국민에게 매정하지도, 박절도 하지 않는, 국가 지도자로서 면모를 보고 싶다. 지도력은 잘못을 인정하고 책임질 줄 아는 자세에 달렸고, 경질이나 심판은 ‘국민’ 손에 달렸기 때문이다. 클린스만이나 윤 대통령이나 ‘죄송하다’ 한마디가 그리 어려웠을까.