[정치톡톡: 백 예순여덟번째 이야기] 재난에 대처하는 지도자의 자세

식목일을 앞두고 전국 곳곳에서 산불이 났다. 충청권도 대형산불이 잇따라 발생했다. 지난 2일 충남 홍성에서 난 불은 사흘 넘게 온 산을 태웠다. 잠정 피해 면적만 1,400ha가 넘는다. 축구장 2천 개를 합친 것보다 넓은 면적이라고 한다. 정부는 전국 10곳 피해지역을 특별재난지역으로 선포했다. 하지만 집이 불타고, 가축을 잃은 주민들이 상처를 치유하는데는 상당한 시간이 필요할 것이다.

‘가난은 나라님도 막지 못한다’라는 말이 있다. 천재지변도 마찬가지다. 다만 피해를 최소화하고, 복구할 책임은 국가에 있다. 중앙과 지역 정부의 신속하고 능동적인 대처가 필요하다는 얘기다.

무엇보다 특별재난지역에 행·재정적 지원을 서둘러야 한다. 아울러 안전에 대한 의식 전환을 위한 일상적인 캠페인도 필요하다. 산불 대부분이 사람들의 부주의로 발생하고 있기 때문이다. 화마가 휩쓸고 간 자리에 다시 나무를 심고 꽃이 피게 하려면, 실의에 빠진 주민들이 일상을 회복하려면, 바지런히 움직여야 한다.

일부 단체장은 재난 상황에 지도자로서 역할과 본분을 지키지 못해 비난을 샀다. 어떤 도지사는 산불이 났는데 술자리에 참석했다 곤욕을 치렀고, 또 어떤 도지사는 골프연습장에 간 사실이 들통나 망신살이 뻗쳤다.

단체장들만 탓할 일도 아니다. 윤석열 대통령은 지난 4일 충남 아산의 삼성 디스플레이 투자 협약식에 참석했다. 윤 대통령이 행사장에서 한 첫인사는 이랬다. “이곳 충남에 오니 고향의 푸근함이 느껴집니다.” 그 시간, 지척의 홍성에선 산불과 사투가 이어지고 있었다. 그러나 대통령은 산불 현장도, 주민 대피소도 찾지 않았다.

단 몇 분이라도 짬을 내 산불 현장 인력을 격려할 순 없었을까. 피해민들의 떨리는 손이라도 잡아줬더라면 어땠을까. 대통령의 길었던 인사말에는 산불의 ‘산’자도 없었다. 지난 대선 때 ‘충청의 사위’라며 지지를 호소했던 제1야당 대표는 코빼기도 안 비쳤다. 이러고 무슨 ‘충청의 아들’이고, ‘충청의 사위’라고 할 수 있나.

정치인들은 선거 때면 충청도에 손을 내민다. 선거철만 되면 ‘민심의 바로미터’니, ‘캐스팅보트’니 살가운 척한다. 그리고 당선되면 마치 왕이 된 줄 안다.

과거 왕조시대에는 천재지변도 임금을 탓했다. 특히 대형화재는 하늘의 경계이자, 임금의 부덕의 소치로 간주했다. 세종은 “꽃이 지고, 홍수가 나고, 벼락이 쳐도 내 책임이다. 모든 책임을 지고, 그 어떤 변명도 없는 자리, 그게 바로 조선의 임금이란 자리”라고 했다.

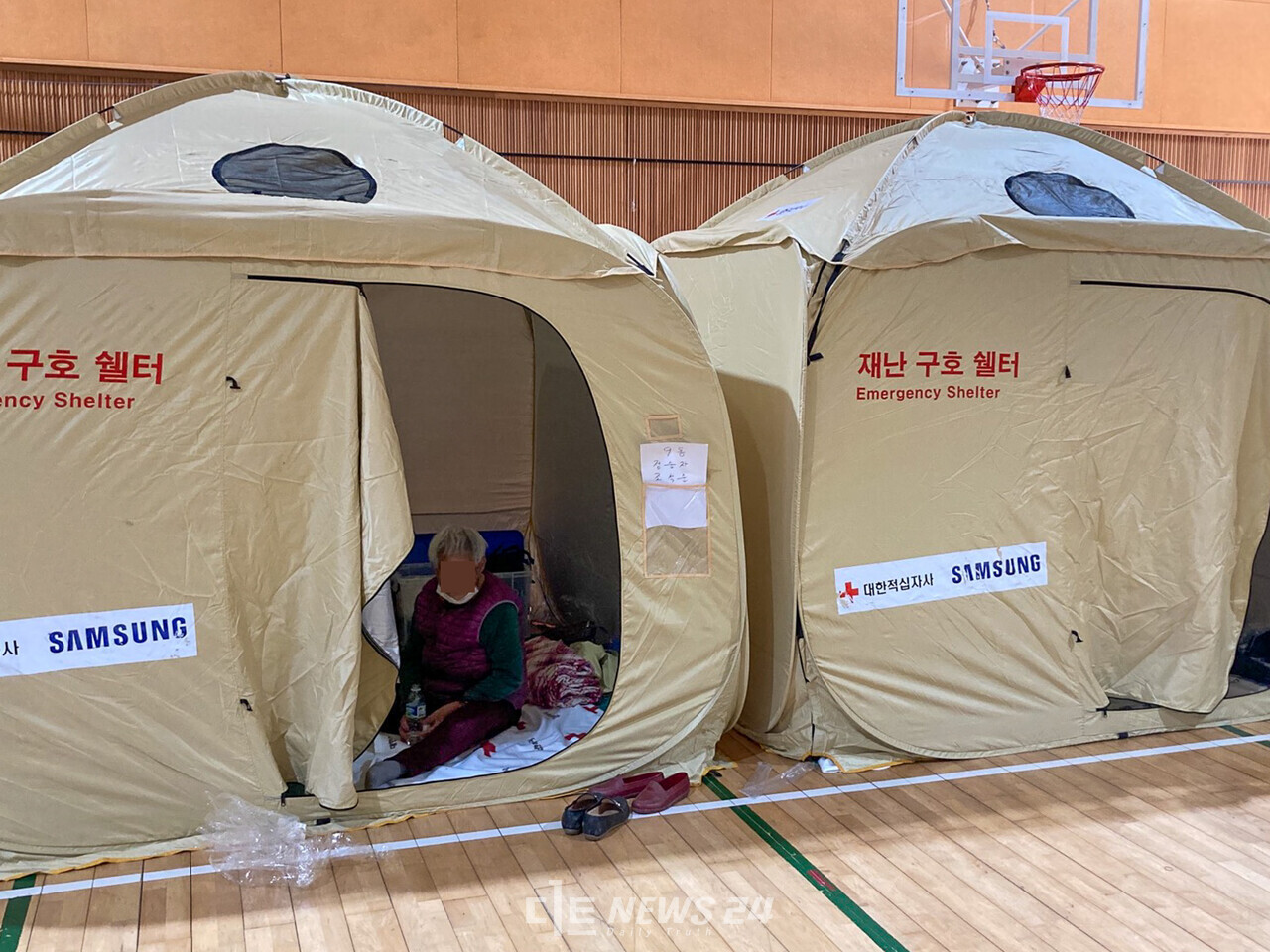

세종이 성군(聖君)으로 추앙받는 건, 백성을 하늘처럼 섬기며 그들과 고통을 분담하려는 ‘애민(愛民) 정신’을 발휘했기 때문이다. 지금이 조선시대는 아니지만, 4차 산업혁명과 AI 시대라서, 역대급 산불을 지도자의 부덕으로 돌릴 순 없을지언정, 못내 아쉬움이 남는 건 왜일까. 삶의 터전을 잃은 주민들이 아직 대피소에 있다.

관련기사

- 충청향우회, 홍성 산불 주민에 성금 1천만원 ‘전달’

- 尹 “홍성·보령 등 특별재난지역 선포”..김태흠 “환영”

- 충남 홍성 산불, 53시간 만에 주불 잡혔다

- 대전 산불, 52시간여 만에 주불 진화..금산도 완진

- 김기현, 충남 홍성 특별재난지역 선포 요청에 "적극 지원"

- 윤 대통령 “충남 홍성 등 전국 산불 진화 총력 대응”

- 당진시 대호지면 산불 100% 진화···잔불발생 우려는 여전

- 꺼질 줄 모르는 홍성 산불, 강풍에 사흘째 진화 ‘난항’

- 대전 산불, 밤새 강풍으로 장태산 위험..금산 민가 확산

- 금산 복수면 이어 남이면에서도 산불..소방서, 진화 작업 중

- 김지철 교육감 “산불 피해 학생 복구 신속 지원” 당부

- 국민의힘 대전시당 “화마 이틀째, 산불 피해 대책 마련"

- "갈 데가 없슈" 산불에 뜬눈 밤새운 홍성 주민들의 하소연

- 대전 산불 최초 발화지점, 금산 아닌 대전 서구?..진화율 70%

- 충남 홍성 산불 22시간째 '주불잡기' 총력전

- 충남 홍성 산불 지역 초·중학교 3곳 '휴업'

- "전 직원 집결" 김태흠 지사, 홍성 산불에 '비상 동원령'

- [2보] 부여군 4시간 만에 ‘주불’ 진화... 잔불 위험 여전

- 대전 서구 산직동 산불 대응 2단계, 장태산으로 번져

- [1보] 부여군 산불 1단계... 잇따른 화재로 ‘소방헬기’ 투입 난항

- 충남 홍성에 산불, 소방당국 ‘산불 3단계’ 총력 대응

- ‘대형 산불 1년’ 충남도·홍성군, 나무 심어 희망 틔운다